Neugnadenfeld, eine kleine beschauliche Siedlung an der holländischen Grenze, erst wenige Jahre alt, mitgegründet von meiner Oma, Ottilie Bauer, fängt meine Geschichte an, das heißt, es geht eigentlich weiter.

Damals am 30. April 1955 gab es noch viele Baracken, und in so einer Holzbauweise bin ich geboren, hinter der Kirche. Die war auch zuerst ein einfacher Holzbau.

Es waren übriggebliebene Baracken aus der Kriegszeit, in denen Russen gefangen gehalten wurden und in den Mooren arbeiten mussten. Es war das ehemalige Strafgefangenenlager Alexisdorf.

Hier hatten sich meine Eltern verliebt, verlobt und geheiratet. Am 21. August 1954. Hier in Neugnadenfeld lernten sie sich kennen, hier kreuzten sich ihre Wege, als sie als Flüchtlinge aus dem Osten an diesen kargen Ort kamen.

Neugnadenfeld, wie es später umbenannt wurde, liegt in einer kargen Landschaft, umgeben von Moor und Heide, der Boden sandig und nicht sehr fruchtbar. Es gehört zur Grafschaft Bentheim.

„Das Ende der Zweiten Weltkrieg bedeutete nicht nur das Ende der deutschen Siedlungen in Mittelpolen sondern auch die Vertreibung von Millionen Deutscher aus den ostdeutschen Gebieten. Unter den Flüchtlingen und Ausgewiesenen befanden sich auch Mitglieder und Freunde der Brüdergemeine (manchmal Herrnhuter genannt), die sich dann über ganz Westdeutschland verteilten. Im nordwestdeutschen Raum wurden Siedlungsmöglichkeiten gesucht für “brüderische Flüchtlinge”. Der Oberpräsident von Niedersachsen, Hinrich Kopf, erinnerte sich den Barackenlager im Emsland, insbesondere Nr. 15, Alexisdorf genannt. Am 10. April 1946 zogen die ersten neun Personen in den Baracken ein. Am 13. August 1946 wurde die Brüdergemeine Neugnadenfeld gegründet. Integration von Flüchtlingen ist heute ein brisantes Thema. Flüchtlinge und Vertriebenen verlassen ihre Heimat und müssen aufgenommen werden in einem anderen Land mit einer anderen Kultur. In Neugnadenfeld war die Integration von Vertriebenen zwar nicht immer einfach, sondern sie ist gut gelungen.

Nikolaus, Graf von Zinzendorf wurde am 9. Mai 1700 in Dresden geboren. Er wurde erzogen von seiner Großmutter, eine sehr gläubige und kirchlich engagierte Frau. Für den Heiland tätig zu sein, das stand schon früh vor seinem Auge. Zur weiteren Erziehung und Ausbildung wurde er von seiner Grossmutter in die Franckeschen Stiftungen nach Halle geschickt, wo er das Pietismus kennen lernte. Er möchte gern Theologie studieren aber seine Familie bestand auf einem juristischen Studium. Er bezog die Universität Wittenberg als Jurastudent. Aber er befasste sich möglichst oft mit Bibelwissenschaft und Theologie. In Dresden bezieht er einen Posten als Hof- und Justizrat. Am 7. September 1722 heiratet er Erdmuth Dorothea in Ebersdorf. Auf dem Gut Berthelsdorf in der Oberlausitz wird ein Herrenhaus für das Ehepaar gebaut. Schon vor der Hochzeit war am 17. Juni 1722 der erst Baum für das Haus Von Christian David, ein katholischer Mähre, gefällt worden. Er hatte ein Paar mährische Familien nach Berthelsdorf gebracht, weil sie wegen des Glaubens verfolgt wurden. Zinzendorf stellte ihnen Land zur Verfügung und stiftete mit ihnen den Ort. Den Namen bekam die Siedlung von dem “Hutberg”, an dessen Abhang die Siedlung entstand. Auch Zufluchtssuchende anderer Glaubensrichtungen hatten aus unterschiedlichen Gründen ihre Heimat und Kirche verlassen, als sie von der Entstehung Herrnhuts hörten und siedelten sich dort an. Die verschiedenen Glaubensrichtungen verursachten manchmal Spannungen. Am 12 Mai 1727 verpflichtete Zinzendorf alle Einwohner Herrnhuts dazu auf die Ortsstatuten und Regeln über einen brüderlichen Verein. Zwölf Älteste wurden gewählt und aus diesem Kreis wurden vier Oberälteste durch das Los bestimmt. So entsteht eine christliche Glaubensgemeinschaft. Glauben, Leben und Arbeiten gehören zusammen. Am 13. August 1727 fand in der Kirche von Berthelsdorf eine Abendmahlsfeier statt. Dieses Datum ist der Gründungstag der erneuerten Brüder-Unität, der Herrnhuter Brüdergemeine. 1736 wurde Zinzendorf aus Sachsen ausgewiesen. Am 24. April 1738 kauft er von Graf Ernst Casimir von Ysenburg und Büdingen ein Stück Land auf dem die Gemeine Herrnhaag gebaut wurde. Ausgewiesene aus Sachsen und andere Flüchtlinge wurden da aufgenommen. Die Gemeine hatte eine bezaubernde Ausstrahlung, sie feierte Feste und Liebesmahle und sang Liturgien. 1750 versuchte der neue Graf von Ysenburg Büdingen den Einfluss von Zinzendorf auf Herrnhaag zu brechen. Darauf wurde Herrnhaag 1752 verlassen.

Hinrich Wilhelm Kopf: Im Oberpräsidium in Hannover war Hinrich Wilhelm Kopf (SPD) zuständig. 1943 war er in Niesky (Oberlausitz), in dem von Herrnhutern betreuten Diakonissenkrankenhaus, verpflegt worden und er möchte gerne dieser Gemeinschaft etwas Gutes tun. Die einzige Möglichkeit um eine große Gruppe von Vertriebenen unterzubringen war im Strafgefangenenlager in Alexisdorf, am Südwestrand des Bourtanger Moores.

Das Lager lag in einer trostlosen und abgelegenen Gegend. Der erste Eindruck der Herrnhuter Kundschafter war sehr deprimierend. Auch hielt man es für fragwürdig ob der karge Boden die Siedler ernähren könne. In seinem Tagebuch schrieb Bischof Steinberg:“Verlockend sieht es ja nicht gerade aus, das Landschaftsbild, das sich uns später an Ort und Stelle darbietet: viele überschwemmte Wiesen, und dann hinter den Dörfern, das Braune Hochmoor, teils Heidekraut bewachsen, teils nackter Torf, ohne Strauch und Baum. Auf einer „Sandinsel‟ das ehemalige Strafgefangenenlager Alexisdorf, nicht gerade anheimelnd. Es könnte etwa 900 Menschen aufnehmen, wenn es glückt, allen verfügbaren Raum auszubauen, woher freilich das Material nehmen?”

Im Losungsbuch der Brüdergemeine finden sie für diesen Tag das Wort: “Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen!” (Psalm 24,1) Dieses Wort wurde für sie von großer Bedeutung. Bischof Steinberg besuchte darauf Flüchtlingsfamilien und erzählte wie die Lage war. Beschlossen wurde, nach Alexisdorf zu ziehen und dort eine neue Brüdergemeine zu gründen.

Am 24. Juni wurde der Name der neuen Brüdergemeine gewählt. Gnadenfeld erhielt die meisten Stimmen. Im früheren Oberschlesien hatte es auch ein Gnadenfeld gegeben und deswegen sollte die neue Gemeinde “Herrnhuter Brüdergemeine Neugnadenfeld” heißen.“

Soweit die Anfänge der Herrnhuter Brüdergemeine. Nun begeben wir uns fast 200 Jahre weiter in die Geschichte der Herrnhuter. Der 2. Weltkrieg war vorbei, viel Elend und Tod war geschehen. Auch meine lieben Eltern, mussten ihre Heimat verlassen.

Mein Papa, Andreas Becker, geboren am 2. Oktober 1927 musste als 17 jähriger an die Front in den Osten, er schreibt in seinen Erinnerungen darüber.

Im Mai 1947 kommt er mit seinen Brüdern, Hans und Richard nach Neugnadenfeld.

Suche nach brüderischen Flüchtlingen: Bischof Herman Steinberg wurde beauftragt im nordwestdeutschen Raum nach brüderischen Familien zu suchen.

In diesem Zeitraum ist auch meine liebe Oma mit ihrer kleinen Schar, ihre jüngsten Kinder Johanna und Karl-Heinz, ihre Schwiegertochter, Traute mit dem kleinen Friedrich, auf der Flucht in den Westen. Sie mussten ihren Hof verlassen, vor der russischen roten Armee fliehen. Es ist eine harte und entbehrungsreichen Zeit. Ich lasse sie mal selber sprechen…

„Es war schon lange mein Anliegen, Euch, meinen lieben Kindern, Enkeln und Urenkel ein Andenken und Erinnern an Eure Mutti und Großmutter zu hinterlassen. Und es ist wunderbar, dass ihr meine Stimme, wenn sie längst verklungen, noch vom Tonband hören könnt. (sie sprach das alles auf einem Tonband und mein Onkel, Uwe Gottfriedsen, fasste es schriftlich ab)Ich bin nun hier bei meinen lieben Kindern, Hanna und Uwe Gottfriedsen, die mir dabei helfen, auf das Tonband zu sprechen.

Wenn ich nun aus meinem Leben erzählen will, so kann ich gar nicht anders, als die Güte und Gnade Gottes preisen, die sich durch ein bewegtes Leben, durch so viel Kummer, Leid und Angst hindurchgetragen hat. Auch Freude und Sonnenschein fehlten nicht. „wo der Herr nicht hülfe, so läge meine Seele bald in der Stille. Ich sprach: mein Fuß hat gestrauchelt, aber deine Gnade, Herr, hielt mich.“ Psalm 94, 17-18. Ja das habe ich oft im Leben erfahren, und dieses Wort wünsche ich mir auf meinen Grabstein.

Ich, Ottilie Bauer, geb, Kurzhals, verw. Müller, geb. 30.05.1891 in Hermannsruhe , Kreis Strasburg, Westpreußen , bin ich die dritte von acht Geschwistern (Tafel F/2) unser Vater war damals Gutsverwalter in Hermannsruhe. Er war sehr streng. Wir hingen aber in ganzer Liebe an unserer Mutter, die uns von kleinauf auf unseren guten Hirten und Heiland hingewiesen hat. Jeden Abend sang sie uns mit all den schönen Liedern in den Schlaf. Wir hatten mit ihr eine sonnige Kindheit, trotz allem Leid, das sie tragen musste. Sie starb mit klarem Bewußtsein, und als ihre Augen schon gebrochen waren, betete sie das Lied:

1.Freu dich sehr, o meine Seele, und vergiß all‘ Not und Qual.

Weil dich nun Christus, der Herre, ruft aus diesem Jammertal.

Aus Trübsal und großem Leid sollst du fahren in die Freud,

die kein Ohr hat gehöret, die in Ewigkeit auch währet.

2.Drum, Herr Christ, du Morgensterne, der du ewiglich aufgehst,

sei von mir jetzt und nicht ferne, weil mich dein Blut hat erlöst.

Hilf, das ich mit Fried und Freud mag von hinnen fahren heut`.

Ach, sei du mein Licht und Straße mich mit Beistand nicht verlasse.

meine Zung` kann nicht mehr sprechen

mein Verstand sich nicht besinnt,

bist du doch mein Licht, mein Wort, Leben, Weg und Himmelspfort`

du wirst selig mich regieren, die recht Bahn zum Himmel führen,

weil dich nun Christus, der Herre, ruft aus diesem Jammertal.

Seine Freud und Herrlichkeit sollst du sehen in Ewigkeit,

mit den Engeln jubilieren, ewig, ewig triumphieren!

Das waren ihre letzten Worte, und das war uns allen ein großer Trost.“

Mein Vater war tüchtig in seinem Amt und auch sehr beliebt bei den Leuten überall. Er war Schulvorstand und Kassenrendant. Auch führte er die Feuerkasse. Dadurch habe ich selbst viel gelernt, denn ich musste die Listen immer ausschreiben und austragen. Ja, unser Vater war schon klug. Besonders konnte er uns Kindern bei den Rechenaufgaben helfen, wenn wir damit nicht weiterkonnten. Seinen Dienst versah er immer gewissenhaft. Er war Inspektor auf dem Gut und hatte alles unter sich: Leute, Arbeitseinteilung, das Auszahlen der Löhne, alle Einkäufe und das Einstellen sowie Entlassen der Instleute. Als meine Eltern heirateten, brachte meine Mutter 25 Taler Aussteuer mit, für damalige Zeit keine geringe Summe. Von dem Geld kaufte mein Vater, der gelernter Schmied war, Handwerkszeug und ging als Schmied auf das Gut in Hermannsruhe. Wegen seiner großen Tüchtigkeit wurde er vom Besitzer dann bald als Verwalter eingesetzt. Erst in Miesionskowo ergab er sich mehr und mehr dem Alkohol. Das war für die ganze Familie eine schwere Zeit. Mutter und wir Töchter taten alle Arbeit, während Vater schon am Morgen im Krug saß. Und wenn er dann nach Hause kam, sah er nur nach, ob auch inzwischen alles ordentlich und richtig getan worden war. Meine Mutter hatte es damals schwer bei ihm gehabt, denn er behandelte sie sehr schlecht. Auch mit der Treue nahm er es nicht so genau. Aber in seinen letzten Lebensjahren hat er das Trinken gelassen und auf dem Hof seines Lieblingssohnes August tüchtig mitgeholfen.

Mein Vater hatte eine furchtbar strenge Mutter. Von meiner Großmutter väterlicherseits weiß ich jedenfalls nur, dass sie bloß arbeitete und kommandierte. Meine Mutter jedoch hatte ein frommes und fröhliches Elternhaus. Als ich sieben Jahre alt war, zogen wir auf unser 60 Morgen großes Grundstück in Miesionskowo, hart an der russischen Grenze; 1 km zog sich unser Land an der Grenze entlang. Von dort gingen wir zur Schule, ½ Stunde war unser Weg lang. Das Lernen fiel mir nicht schwer. Neben den Schularbeiten mussten wir tüchtig helfen: das Vieh versorgen und auch auf dem Feld arbeiten. Als ich 15 Jahre alt war, reiste ich mit meiner Schwester Martha nach Berlin. Das war meine erste Reise mit der Eisenbahn. Martha war in Stellung bei der Gräfin von Wartensleben im Hospiz in der Schlüterstraße. Ich kam für zwei Jahre zu Exzellenz von Schulzendorff mit noch zwei anderen Mädels in Stellung. Es war ein gläubiges Haus, und ich erfuhr dort in der Familie, dass Christus mein persönlicher Heiland ist. Martha fand ihren Gustav und verheiratete sich. Ich musste nach zwei Jahren nach Hause, da Vater verunglückt war und sich den Arm gebrochen hatte. Nun musste ich in der Landwirtschaft helfen. Die anderen Geschwister gingen noch zur Schule, ich musste pflügen und eggen und die Pferde versorgen, wir waren ja lauter Mädels! Mit 18 Jahren ging ich nach Strasburg in ein Pensionat in Stellung. Ich war zwei Jahre dort, und ich lernte nun auch meinen zukünftigen Mann, Ferdinand Müller, kennen. Wir waren sehr glücklich. Die Müllers wohnten in Koscaiz, einer Kolonie deutscher Auswanderer aus Württemberg. Sie hatten einen Hof von 120 Morgen. Eine Schwester von Ferdinand, Johanna Müller, ist Diakonisse und hat 40 Jahre lang bei Eva von Thiele-Winkler gearbeitet. Sie ist mir noch heute eine sehr liebe Freundin. Ferdinands Mutter, eine geborene Sattelmeier, war die Schwester der Mutter meines späteren zweiten Mannes. Die Sattelmeiers hießen in der Generation davor noch von Sattelmeier und besaßen ein Schloss in Kosciaz mit furchtbar viel Land.

Vater und Schwiegervater halfen uns zu einer 30 Morgen großen Siedlung in Miesionskowo. Das war ein schwerer Anfang und es musste auch neu gebaut werden. Am 8. August 1912 heirateten wir, und wir zogen auf unser Grundstück. Zuerst wurde die Scheune gebaut, nach und nach der Stall und zuletzt das Wohnhaus. Am 13. August 1913 wurde unser erster Junge, Siegfried, geboren. Ein sonniger Junge. Aber die Freude dauerte nicht lange, da brach der Krieg aus. Am 1. August 1914 musste mein innig geliebter Mann sofort in den Krieg als Reservist zur Infanterie. Es war ein schrecklich schwerer Abschied. Wir ahnten beide, dass wir uns nicht wiedersehen würden.

Ich blieb mit meinem 1 Jahr alten Jungen allein, das zweite Kind trug ich unterm Herzen. Der Russe fiel bei uns ein und zog in Scharen durch den Ort. Zum Glück kam meine Schwester Martha mit ihrem Mann und ihrem kleinen Werner, um mir beizustehen. Sie konnten glücklich noch den letzten Zug aus Brüssel erreichen, um der Wut der Bevölkerung zu entkommen. Die anderen Züge wurden schon festgehalten, und viele Menschen wurden ermordet. Man war in Belgien empört über die Besetzung durch die Deutschen. Es bestand die Gefahr, dass die Brücke über die Drewens gesprengt würde, darum flohen wir mit Pferd und Wagen und allem Vieh zu meinen Schwiegereltern nach Strasburg. Der Russe drängte vorwärts, aber zum Glück wurde er durch Hindenburg aus Ost- und Westpreußen zurückgeschlagen. In der Schlacht bei Gumbinnen am 20. August 1914 wurde mein lieber Mann vermisst. Es gab keinen Postverkehr, und so wartete ich Tag um Tag und Woche um Woche vergebens auf Nachricht. Wir konnten zurück nach Hause. Gustav und Martha halfen mir treu. Die Kriegslage wurde wieder schlimmer, der Russe drängte erneut heran und wollte die Weichselbefestigungen stürmen.

Am 22. Oktober 1914 wurde Herbert, mein 2. Junge geboren. Es war eine Zeit der Angst und Aufregung. Die Wände zitterten vom Kanonendonner der Kämpfe. Auf dem Gut des Ortes lagen Soldaten, die bei mir gepflegt wurden. Wir warteten täglich auf den Durchbruch der Russen. Ich sehe mich noch heute hinter der Scheune stehen, das Geschehen abwartend. „Frau Müller, wir sagen Ihnen sofort Bescheid, wenn es schlimmer wird“, versprachen die Soldaten. Vater und Mutter besuchten mich im Wochenbett, fuhren aber schnell zurück, denn es waren 3 Stunden Fahrt bis Straßburg. Martha und Gustav konnten nicht länger bei mir bleiben. Ich wartete weiter auf ein Lebenszeichen von meinem Mann, aber alles vergebens. Tränen waren mein tägliches Zubrot.

Als der Krieg 1918 endlich aufhörte und die Soldaten zurückkehrten, war es besonders schwer. Im Mai heiratete mich Robert Bauer, ein guter Freund und Vetter meines Mannes. Der Krieg war für uns verloren, und wir waren nun unter polnischer Herrschaft. Darum verkauften wir unser Grundstück in Miesionskowo und zogen nach Kieslingswalde, Kreis Briesen, 60 Morgen groß. 10 Jahre wohnten wir dort, von 1919 bis 1929. Da kamen dann alle die kleinen Bauerskinder anspaziert, eines nach dem anderen: Frieda, Johannes, Kurt, Gerhard, Maria. 1929 verkauften wir und zogen in die Freistadt Danzig, erwarben dort ein größeres Grundstück, 82 Morgen groß, sehr guter Boden. In Prinzlaff kamen zu den sieben Geschwistern noch Johanna und Karl-Heinz. Wir lebten glücklich und zufrieden. Die Kleineren wuchsen heran, und die älteren mussten in die Lehre. Wenn die Großen dann am Sonntag nach Hause kamen, war immer Jubel und Festtag. Ein besonderes Fest war immer der dreifache Geburtstag am 12. Januar: Frieda 1920, Johannes 1922, Johanna 1931. Es war ein schönes und harmonisches Familien- und Eheleben. Wir freuten uns an unseren Kindern, und der Vater war stolz auf seine sechs Jungs.

Gottes Wort war unser Leitstern und Freude. Die Nachkriegszeit war eine bewegte und wirtschaftlich schwere Zeit. Polen überschwemmte den Danziger Markt mit billigeren Produkten, so dass es für uns Danziger Bauern sehr schwer war. Es kam die Geldentwertung und die Umschuldung, dann die Hitlerzeit, die mit Begeisterung begann. Sie wurde dann aber für meinen Mann und mich eine Zeit der Stille und Einkehr, denn diese Idee konnten wir nicht mitmachen. Es ging uns äußerlich gut, denn unter Hitler wurde ja gerade der Landwirtschaft geholfen.

Unser Grundstück in Prinzlaff war ein schöner Besitz. Die Gebäude waren schon älter, aber das Land war fetter Boden. Raps, Weizen und Gemenge bauten wir an und freuten uns immer über die guten Erträge. Außerdem hatten wir Viehwirtschaft, 9 bis 12 Kühe mussten gemolken werden, und wir hatten immer vier Ackerpferde und ein Milchpferd. Fohlen zogen wir auch auf. Und jedes Jahr hatten wir 60 Gänse und entsetzlich viele Hühner und Enten. Der große Garten kostete mich viel Schweiß, denn ich ihn nebenbei und alleine bearbeitete. In dieser schweren Zeit fuhr ich jede Woche mit dem Dampfer nach Danzig auf den Markt, habe dort Butter, Eier, Schinken und Geflügel verkauft. Ich fuhr auf den Werdermarkt und hatte dort meine festen Kunden, die schon immer warteten, bis ich kam. Ich musste mich manchmal richtig wehren, weil mir die Leute die Enten und Gänse sonst einfach aus dem Korb gezogen hätten. Um 05.00 Uhr morgens ging der Dampfer ab nach Danzig, und gegen 17.00 kam er zurück. Bei Mix in Danzig konnte ich schlecht vorübergehen, dort kaufte ich immer etwas Kuchen und

Süßigkeiten. Besonders meine Tochter Johanna musste beim Heimkommen ihr Tütchen Bonbons haben. Auf dem „Kronprinz“, so hieß der Dampfer, saßen wir Bauern zusammen und tranken Kaffee aus besonders dicken Tassen. Das war immer eine schöne Fahrt!

Besonders schön war auch die Lage unseres Hofes, nur fünf Minuten von der Weichsel entfernt. Die Kinder hatten dort eine Badestelle, die sie jeden Tag zwei Mal aufsuchten – die ganzen Kinder der Nachbarschaft, zusammen mit meinen eigenen. Und was habe ich manchmal für Angst ausgestanden. Wenn zum Essen gerufen wurde, stand ich im Flur und zählte meine ankommenden Kinder, ob auch noch alle da waren. Abends ließ mein Mann nicht locker, da musste ich mit. Wunderschön war das oft, wenn nach der Erntearbeit die Familie sich im Wasser tummelte. Oft schien schon lange der Mond, wenn wir nach Hause gingen. Und wenn wir an die See fuhren! Wie war das schön! Dann spannten wir unsere zwei Rappen an und fuhren mit der Kutsche, in die die ganze Familie hineinpasste, eine halbe Stunde lang, und dann waren wir an der Ostsee. Nie vergesse ich den Wald, durch den wir fuhren, und die Dünen! Kuchen, Stullen und eine Milchkanne mit Kaffee – auch der Hund musste mit.

Mein Mann war die Seele des Hauses. Immer war er ausgeglichen und fröhlich. Er war von seinen zehn Geschwistern der zweitjüngste. Zu Hause auf seinem elterlichen Hof hatte er nur wenig in der Landwirtschaft zu tun gehabt, denn da waren seine älteren Brüder. Er war begabt und ging dann auf die Bauernschule, lernte leicht. Zu Hause beschäftigte er sich mit Bienenzucht und Gartenbau. Später ging er nach Bahnau in die Diakonenschule und wollte Prediger werden. Im Krieg war er Sanitäter, Prediger wurde er nicht, denn er hatte keine große Redegabe. Aber immer hat er sehr viel gelesen, spielte Posaune und sang gern und gut.

Mein Sohn Kurt hatte, als er ein halbes Jahr alt war, eine Gehirnhautentzündung. Aus Briesen heimkommend fand ich ihn schlafend vor. Er schlief drei Tage und drei Nächte. Beim Stillen öffnete er nicht die Augen und schwitzte schrecklich. Damals starben im Allgemeinen die Kinder an dieser Krankheit, oder sie behielten einen Schaden zurück. Das Letztere war bei meinem Kurt der Fall. Mit 17 Jahren wurde er immer schwerfälliger und wurde nach und nach ganz gelähmt. Mein Mann versorgte ihn dann immer – an- und ausgezogen und gefüttert. Während er als Kleinkind die Krankheit hatte, haben meine Mutter und ich immer wieder im Gebet um das Leben des Kindes gerungen. Unsere immer kehrende Bitte war: Erhalte dieses Kind am Leben. Gott hat unser Gebet erhört und uns damit zugleich eine schwere Last auferlegt. Denn auch bevor die Lähmungen zum Ausbruch kamen, war er ein behindertes Kind. Er liegt im Garten unseres Hauses in Prinzlaff begraben; die Polen erschossen ihn, als wir 1945 ausgewiesen wurden.

Beim Ausbruch des Krieges 1939 mussten unsere Jungs fort. Siegfried, Herbert und Johannes in den Krieg, Gerhard zunächst zum Arbeitsdienst. Viel, viel Sorge hatten wir um unsere Jungs, aber das ging uns ja nicht alleine so. Schrecklich war es, als die Nachricht kam, dass unser lieber Johannes gefallen war. Am 21. August 1944. Der Ortsgruppenleiter unseres Ortes brachte mir die Nachricht. Ich war alleine zu Hause, mein Mann auf dem Feld. Den Ortsgruppenleiter kannten wir gut, denn er war auch Vielhändler und wir hatten viel mit ihm zu tun und auch manchen Spaß mit ihm. Jetzt kam er aber in voller Uniform und bat mich mit ihm in die große Stube zu gehen, und mein Besuch, eine entfernte Verwandte, solle doch auch bei mir bleiben. Dann begann er die Nachricht vorzulesen. Ich wusste jetzt, was kommen würde, wartete nur noch, wer es sein würde, Siegfried, Herbert oder Johannes? Dann sagte er schließlich den Namen Johannes. Noch lange kamen Postsendungen bei uns an, die an ihn gerichtet waren und nun nach und nach zurückkamen. Auch seine Nachlasssendungen kamen nach längerer Zeit. Am Abend seines Todes, daran erinnerte ich mich später, hatte ich meinen Johannes ganz dicht bei mir gefühlt, auch seine Arme legte er um mich. In Alexandrien in Italien ist er begraben.

Damit begann nun auch für unsere Familie eine traurige Zeit, der Zusammenbruch kam näher. Wir bekamen die Aufforderung, zu flüchten, dazu konnten wir uns aber nicht entschließen, obwohl mein Mann schon die Wagen fertig gemacht hatte und auch Treckführer werden sollte. Es wäre mit unserem kranken Kurt ja auch eine aussichtslose Sache gewesen. Außerdem waren alle Straßen überfüllt. Die Leute kamen aus Ostpreußen über das Haff und mussten bei uns über die Weichsel. Im Januar 1945 waren viele Brücken schon gesprengt, und auf den Straßen fuhren langsam Wagen hinter Wagen, und viele Trecks steckten hoffnungslos fest. Wir sagten uns, dass es zwecklos sei, bei der schrecklichen Kälte und dem Durcheinander noch auf die Straße zu gehen. Meine Schwiegertochter, Traute Müller, geb. Steinhagen, war mit ihrem kleinen Sohn Fritz und ihrem Vater zu uns gekommen. Sie wollten wegen des Kleinen auch nicht mit einem Treck losfahren. Ich weiß noch, wie sie von Lupushorst kamen und glücklich waren, uns zu Hause zu finden. Elbing war gefallen, Danzig brannte. In unserem Gebiet zogen sich alle Menschen zusammen, Soldaten und Flüchtlinge. Herrenloses Vieh, Pferde und Kühe liefen frei herum. Bei dem Versuch, eine dieser guten Kühe einzufangen, wurden wir von Tieffliegern furchtbar beschossen. Die Tiefflieger waren überhaupt eine Gefahr, denn sie zielten immer auf Menschen und auf Vieh. Es wäre ja auch Unsinn gewesen, wegen einer Kuh das Leben zu riskieren, denn einige Wochen später hätte sie uns nichts mehr genützt. Einige Tage vor dem Zusammenbruch waren die Tieffliegerangriffe so stark, dass wir nicht mehr im Haus bleiben konnten und zu unseren zweiten Nachbarn in den Keller zogen. Der war besonders massiv, während unser Haus alt und mit viel Holz gebaut und mit Stroh gedeckt war. Außerdem hatten wir den Hof voller Soldaten, die zwei oder drei Feldküchen bei uns in Betrieb hatten. Von uns aus wurde die Front mit Essen versehen. Mit unserer Kutsche wurde das Essen zur Front gefahren; auf dem Rückweg lagen in der Kutsche Verwundete und Tote.

Ich denke heute noch mit Zorn an einen Feldwebel, der zu mir sagte: ‚Muttchen, komm doch mal und sieh, was auf deinem Wagen liegt!‘ Ich ging auch und fand im Wagen unter der Decke zwei tote Soldaten. Ich dachte an meine eigenen Jungs und habe in meinem Schrecken und meinem Zorn über die Gleichgültigkeit dieses Mannes nur sagen können: ‚Sie Lump, Sie!‘ In unserem Garten wurden die toten Soldaten immer aufgebahrt und von dort aus beim HJ-Heim in Prinzlaff beerdigt. Die Schreibstube war auch bei uns und registrierte alle Gefallenen. Wenn ich an diese Zeit denke, fällt mir auch immer unser Hund Senta ein. Das war ein besonders schönes Tier, ein geschulter großer Wolfshund, den mir ein Flüchtling aus Furland schenkte, weil er ihn beim Weiterziehen doch nicht richtig versorgen konnte. Obwohl es von Soldaten und Flüchtlingen wimmelte, fand er mich immer heraus und blieb bei mir. Nachts schlief er an meinem Fußende. Wenn Flieger kamen (alle nach Danzig fliegende Bomber mussten über uns hinweg), und noch keiner von uns etwas hörte, kam der Hund, schob alles beiseite und drängte sich in unsere Mitte. Sehr viel später, nach dem Zusammenbruch, kam ein russischer General und fragte, ob ich den Hund verkaufen wolle? Ich war sehr erschrocken, denn es war immer ein schlechtes Zeichen, wenn Russen so freundlich waren. Dieser aber schien wirklich anständig zu sein, und da wir auch nichts mehr zu essen hatten, sah ich ein, dass der Hund es bei ihm besser haben würde. Ich nahm einen Strick, band das Tier daran fest und gab es schweren Herzens weg. Die Flieger kamen regelmäßig und nahmen sich systematisch Hof für Hof vor. Wir konnten uns ausrechnen, wann wir dran waren.

An einem Tag saßen wir in unserem Bunker während eines Angriffs. Die Soldaten benahmen sich sehr unvorsichtig; sie gingen auf dem Hof herum und hielten nach den Fliegern Ausschau und verschwanden immer erst in letzter Sekunde in ihrem Bunker. Ein Wunder Gottes ist es, dass wir bei diesem Angriff verschont blieben. 50m von unserem Bunker entfernt ging eine 10-Zentner-Bombe runter; die Pflugscharen waren wie Siebe durchlöchert, und in dem Bombentrichter hätte man unser ganzes Anwesen stellen können. Unser Bunker war nur ein Erdloch mit ganz schwacher Befestigung. Eine Seite des Bunkers war nur eingedrückt, Fritzchens Kinderkörbchen war voll Erde, aber keiner von uns wurde verletzt, und auch das Haus blieb heil. Unser Nachbar brannte ab. Ein schrecklicher Anblick war es, wie nach dem Zusammenbruch unsere Soldaten von berittenen Russen abgeführt wurden.

Mit den Russen kam nun eine furchtbare Zeit. Zunächst allerdings waren wir froh, dass der Krieg und das Schießen zu Ende waren. Aber nun kam die Angst, die nicht wieder aufhören sollte. Die Russen kamen in ihrem Siegestaumel wie die Wilden auf Lastwagen stehend angefahren. Von all dem nun folgenden Geschehen kann ich nur einige unzusammenhängende Ausschnitte erzählen. Es war eine zu grausame Zeit mit so sehr vielen furchtbaren Erlebnissen, dass heute die Einzelheiten in der Erinnerung verschwimmen. Nur einzelne Erlebnisse sehe ich deutlich vor mir. Ich will sie erzählen, weiß aber nicht mehr, wie sie zeitlich aufeinander folgten. Sie sollen ja auch nur einen Eindruck von unseren Erlebnissen vermitteln.“

„Unsere Tochter Maria war damals 17 Jahre alt. Noch vor dem Zusammenbruch haben die im Dorf liegenden Offiziere ihr immer wieder erzählt, wie die Russen mit den deutschen Frauen umgehen, und sie haben sie immer wieder beschworen, nicht dort zu bleiben. Am 8. Mai nachmittags, am 9. Mai kam der Russe, fuhr sie mit zwei Freundinnen mit Fahrrädern nach Schievenhorst, und sie erreichten auch noch die letzte Fähre. Sie fanden ein abfahrbereites Schiff in der Weichsel liegen, das aber ganz mit Soldaten besetzt war, und man weigerte sich, die drei Mädchen mitzunehmen. Sie blieben in der Nähe, übernachteten im Wald und versuchten noch einmal, an Bord zu kommen. Und diesmal gelang es ihnen. Das Schiff fuhr über die Ostsee direkt nach Kiel. Es war dies das allerletzte Schiff, das in jenen Tagen überhaupt noch durchkam. Damals wussten wir das alles nicht, sondern wir wussten nur, dass Maria fortgefahren war.

In der Russenzeit blieb unsere Tür nicht mehr stillstehen. In Scharen zogen sie immer wieder durch unser Haus und nahmen mit, was sie brauchen konnten. Zunächst alle Kleidungsstücke; alles, was wir vergraben hatten, fanden sie sofort. Lebensmittel, Pferdegeschirr und natürlich alle Wertsachen. Das Vieh wurde aus den Ställen geholt. Nach einigen Tagen standen wir auf einem völlig ausgeräuberten Hof. Wir hatten buchstäblich nichts mehr. Jeden Schrank und jede Schublade hatten sie ausgeräumt, und was ihnen nicht gefiel, schütteten sie mitten in die Zimmer. Anfangs räumten wir immer wieder auf, aber bald sahen wir ein, dass sich das nicht lohnte, und so ließen wir alles liegen.

Meine Tochter Johanna und meine Schwiegertochter Traute und Minna lebten nun nur noch im Kornfeld, und ich versorgte sie dort mit Essen. Als das Getreide Anfang Mai noch so niedrig war, dass man sich nicht darin verstecken konnte, lagen sie in den Gräben. Mein Mann und ich blieben im Haus, und bei uns waren unser Karl-Heinz, damals 9 Jahre alt, die drei kleinen Kinder von Minna und Trautes Fritzchen. Die Russen glaubten nicht, dass all die kleinen Kinder mir, der alten Frau, gehörten, und suchten überall nach den jungen Frauen. Oft wurden die drei gesehen, wenn die Russen hoch zu Pferde kamen, aber immer gelang es ihnen, zu entkommen oder sich erneut zu verstecken.

Immer neue Wunder unbegreiflicher und gnädiger Bewahrung erlebten wir, und in allem Schrecken war Gottes Hand spürbar über uns. Und manchen unbekannten Menschen machte er zu seinem Boten, um uns zu helfen. Das Leben wurde erschwert durch Läuse und Krätze, alles eingeschleppt durch die vielen, vielen Menschen, die immer unseren Hof bevölkerten. Im Dorf gab es viel Typhus. Als das Korn höher wurde, hatten die Mädchen eine feste Stelle im Getreide. Wir hatten dort Pfähle eingerammt, damit sie sich wenigstens etwas stützen konnten, wenn sie Tag und Nacht da draußen lagen.

Eines Tages kamen die Russen mit dem LKW zu unserem Nachbarn. Mein Karl-Heinz saß immer vorne im Garten und passte auf, wenn sie kamen. Ich kochte Mittag, da hörte ich die Russen schreien, als würden sie jemanden jagen. Da sah ich, wie mehrere vom LKW heruntersprangen und hinter meinen drei Mädchen herliefen. Ich wusste nicht, was ich machen sollte; die drei liefen um ihr Leben durch unser Feld, durch das des Nachbarn. Auf dem Pflugland mit dem hohen Unkraut sah ich sie immer stolpern und hinfallen. Ich lief dann auch noch hinterher, und die kleinen Kinder, soweit sie laufen konnten, rannten wieder hinter mir her. „Lauft und schreit, was ihr könnt“, rief ich, „lauft zum Außendeich“. Eine ganze Horde Russen beteiligte sich an der Jagd. Ich sah, welche Todesangst meine Johanna hatte, Minna fiel, ein Russe bekam sie zu packen und wollte sie vergewaltigen, er hatte sie schon tüchtig zerkratzt. Ich wollte weggehen, weil ich es nicht ansehen konnte und dachte, nun sei alles vorbei. Sie aber schrie immer, „Mutti, lass mich doch nicht allein.“ Da bin ich hingegangen und habe auf den Russen geschimpft, „zum Dreideibel noch eins, ihr Schweinehunde, ihr Verfluchten!“. Nie in meinem Leben habe ich geflucht, ich weiß nicht, wie mir das so herauskam. Einen Stock hatte ich in der Hand, und ich gebärdete mich in meiner Angst und Aufregung wohl recht bedrohlich. Der Russe ließ auch wirklich von Minna ab. Ich nahm Minna am Arm, laufen konnte sie nicht mehr, und ging mit ihr weg. Wir rechneten damit, dass wir nun erschossen würden, denn die Russen waren unbeschreiblich wütend, weil sie das Wort Schweinehunde wohl verstanden hatten. Der russische Soldat ist kein Schwein, sagten sie und machten Anstalten, uns zu erschießen. Was sollten wir tun? Wir setzten uns einfach unter unserem Fenster auf die Bank, zitterten aber am ganzen Leib. Schließlich gingen sie weg. Die Mädels wollten jetzt nicht länger auf dem Hof bleiben. Sie gingen nach Brunau auf der anderen Seite der Weichsel zu einer Bekannten, 6 km entfernt. Unsere Bekannte hatte uns besucht und erzählt, dass zu ihr überhaupt kein Russe käme, weil alles überschwemmt war (die Deutschen hatten beim Rückzug den Wechseldamm gesprengt, und daher stand die ganze Niederung unter Wasser, zumal damals Frühling war, wo das Wasser ohnehin höher stand).

Ich blieb mit Karl-Heinz und dem kranken Kurt zurück. Von Brunau aus gingen Traute und unsere Bekannte eines Tages nach Lupushorst, um zu sehen, wie es dort auf dem Hof aussähe. Das war ein Weg von 60 km.

Minna, Hanna und die Kinder blieben da und freuten sich über die Ruhe und über die Stille. Das Wetter in jenen Juni und Julimonaten war auch ganz besonders schön. Gegen Abend sind Hana und Minna in der Küche beim Abwaschen, als plötzlich zwei Russen kamen. Hanna in ihrer entsetzlichen Angst geht gleich aus einer anderen Türe hinaus, von den Russen aber noch bemerkt, und legt sich ins Roggenfeld, wenige Schritte vom Haus entfernt. Die Minna musste jetzt dran glauben und wurde von beiden vergewaltigt. Dann durchsuchten sie das ganze Haus von oben bis unten nach der Hanna. Zur Minna waren sie dann sehr freundlich und sagten, sie wollten Brot für all die Kinder bringen, wollten aber wissen wo das andere Mädchen sei. Minna sagte, die wohne nicht hier und sei weg gegangen. Mit der Versicherung, dass sie wieder kommen würden, gingen sie schließlich. Hanna und Minna saßen dann die ganze Nacht zitternd zusammen und weinten und beteten. Gegen 4.00 morgens sahen sie zwei Pelzmützen am Fenster, da waren die Beiden wieder da. Hanna stürzte in ihrer Angst in den Keller, der ganz voll Wasser war. Sie stellte sich unter die Kellertreppe bis an den Leib im Wasser. Nun suchten die Russen wieder von oben bis unten durch nach Hanna, und wirklich macht der eine Russe die Kellertüre auf. Als er aber nur Wasser und im Wasser Unrat und Ratten sah, machte er die Türe wieder zu. Er hatte eigentlich Hanna durch die unverkleideten Stufen sehen müssen. Gott ließ es nicht zu, dass er Hanna sah und wieder blieb sie verschont.

Nun nahm Hanna das Fritzchen und wollte dort nicht eine Minute länger bleiben. Die 6km lange Straße zu uns führte durch eine flache einsame und menschenleere Gegend. Kein Haus stand da weit und breit. Als Hanna auf ihrer Wanderung in die Nähe der Weichsel kam, sieht sie die beiden Russen an einer Querstraße. Es waren offenbar welche, die sich von der Truppe entfernt hatten. Zu der Zeit war es ihnen schon verboten deutsche Frauen zu schänden, es kam aber immer wieder vor. Hanna war in einer ausweglosen Lage und hatte eine Todesangst.

Da sieht sie aus einem Seitenweg, auf dem sonst niemand ging, eine alte Frau kommen. Wir wissen heute, dass diese ganz fremde Frau ein Bote Gottes war. Hanna hakte die fermde Frau ein und sagt: „helfen Sie mir doch, da sind die beiden Russen, die mich suchen. Ich habe so schreckliche Angst.“ Als die Russen dann heran kamen, schrien sie, „stoi, stoi!“ „wo kommst du her?“ die alte Frau aber sagte immer wieder, ruhig und bestimmt: „das ist meine Tochter.“ Und ging mit Hanna einfach weiter. Die Russen wagten nicht, ihr etwas zu tun, sie folgten ihr auch nicht. Dafür gingen sie zurück und besuchten die Minna noch einmal. Die alte Frau verabschiedete sich und verschwand auf einem Seitenweg.

Erschöpft und weinend kam Hanna bei mir an. Ein anderes Erlebnis aus dieser schrecklichen Zeit, steht noch deutlich vor mir. Ein einzelner Russe kam und wollte mir an den Kragen. Ich trug Fritzchen auf den Arm. Vorher schlug er meinen Mann über den Kopf, damit er weg gehen sollte. Er versuchte dann, mir Fritzchen wegzureißen und schlug brutal auf uns ein. Ich klammerte mich an meinen Mann und lief dann ganz schnell hinaus. Auch dieser Russe konnte uns nichts tun. Er durfte uns nichts tun.

An einem Morgen, es begann zu dämmern, die Mädchen schliefen in einer alten Mühle auf dem Nachbargrundstück versteckt, war ich alleine zu Hause. Ich wollte die Mädchen wecken und ging durch den Garten und warf ein Stück Holz gegen die Mühle, um mich bemerkbar zu machen. Auch rief ich die Namen der Kinder. Mit einem Mal steht ein Russe hinter mir. Nun hatte ich schreckliche Angst, dass ich die Mädchen verraten hätte. Aber er war betrunken und fragte immerzu nach einem elektrischen Anschluss. Vielleicht wollte er mich auch nur ins Haus locken. Er ging ins Haus voran. Ich aber lief aber nun, so schnell ich konnte in meiner Angst und Spannung den weiten Weg zu unserem Garten und die Dornenhecke zum Nachbarn, immer in der Angst, dass er hinter mir her schießen würde. Ich klopfte wie wahnsinnig an die Türe. Sie hatten sich eingeriegelt. Es dauerte lange, bis sie aufmachten. Aber kaum war ich drin, kam der Russe. Er ging mehrmals um das Haus herum. Inzwischen waren auch die Mädchen aus der Mühle gekommen, hatten aber rechtzeitig den Russen bemerkt. Sie konnten sich versteckt halten. Dafür erwischte er ein anderes Mädchen aus der Nachbarschaft, dass wir laut und lange schreien hörten.

Die alte Bockmühle hat den Kindern viele Wochen Schutz und Versteck gewährt, als es so kalt wurde, dass sie nicht mehr draußen schlafen konnten. Aber täglich war es eine große Angst, ob sie ungesehen über die freie Wiese in die Mühle gelangt waren. Das Versteck wurde nachher auch gefunden, aber an dem Tage waren die Mädchen nicht darin. Aber alles nahmen die Russen mit, Decken und sonst was sie in der Mühle fanden.

Als die Russen nur noch selten kamen, meinte ich eines Tages, die Kinder könnten wieder im Haus schlafen. Hanna weinte und wollte nicht im Haus bleiben. Bei uns saß gerade eine Bekannte, Tante Nanni von Müllers aus Prinzlaff. Die sagte zu mir, als Hanna so weinte, dann bleibe ich hier, Frau Bauer. Ich selber hatte nämlich auch Angst, in dieser Zeit alleine zu schlafen. Aber ausgerechnet in dieser Nacht, hält ein Lastwagen mit drei Russen vor unserem Haus. Wir alle versteckten uns und verhielten uns ganz still. Mit lautem Gegröhle schlugen sie gegen die Türen und leuchteten mit ihren starken Lampen in die Fenster. Als sie uns bemerkten, hoben sie die Fenster aus und kamen mit langen Schritten ins Zimmer, leuchteten uns ins Gesicht und schrien, „warum macht ihr nicht auf?“ ich sagte, weil wir Angst haben. Sie wollten sich die Minna vornehmen, die aber ihr Kind nicht losließ. Dann stürzten sie sich auf die Nanny, die sich an mir festklammerte. Ich stützte mich an mein Bettgestell, um nicht umzufallen, und Nanny riss mir fast den Arm aus.

Schließlich bekamen sie sie dann doch los und schleppten sie ins Vorhaus und richteten sie so zu, dass sie kurz darauf starb. Wir haben sie selber noch begraben. Hanna mit ihren 13 Jahren blieb wieder verschont. Wie haben wir in dieser Zeit gebetet.

An einem Abend kam ein russischer Offizier und fragte mich sehr freundlich, ob er bei uns übernachten könnte. Ich zeige ihm unsere Zimmer, und er setzt sich aufs Bett und beginnt, seine Stiefel auszuziehen. Ich schleiche ganz leise aus dem Haus und krieche auf allen Vieren durch den Garten bis in das Kornfeld zu der Stelle, wo meine Mädchen versteckt lagen. Minna aber lag in einem Fliedergebüsch beim Haus mit einem Pelz um, denn es war schon recht kalt. In dieser Nacht war es auch regnerisch, und die Bäume fingen an, ihre Blätter zu verlieren. Damit Minna nicht unvorsichtig ihr Versteck verlassen sollte, schickte ich ihr Karl-Heinz, damit er sie warne. Am anderen Morgen hatte ich Angst ins Haus zu gehen, alle Türen standen auf, ich klopfte leise ans Fenster, und rufe, Kurtchen, ist er weg? Ja, sagte Kurt, er rief nur immer, Frau, komm, Frau komm, dann ist er noch am Abend weg gegangen.

Aber nicht immer ging alles so leicht ab. Als es kälter wurde, hatten sich die Mädchen auf den Oberboden hinter den Dachluken, ganz unter dem Dach mit alten Kleidern und Decken ein Versteck gemacht. Hintereinander konnten sie sich hineinzwängen. An einem Abend saß die ganze große Familie zusammen, wir hatten gerade unsere Abendandacht gehalten, es war ein furchtbar stürmischer Abend. Mit einem Mal klopfte es an die Fenster. Flink wie die Wiesel, waren die Mädchen auf dem Dachboden verschwunden. Aber die Kerle hatten uns durch die Fenster beobachtet, bevor sie klopften. Hanna hatten sie jedenfalls gesehen, denn nach ihr fragten sie immerzu. Drei waren es wieder, die hereinkamen, und sie waren betrunken. Dann kam noch ein Offizier, der nicht betrunken war. Der fragte barsch, wie viele Menschen sind hier im Hause? Ich sagte, soviel hier sind, 7 Leute. Wenn das aber nicht stimmt, kannst du was erleben. Ich wollte fort und sprang aus dem Fenster. Da sah ich, dass sie das Haus umstellt hatten. Sie wollten mich erschießen, und ich lief voller Schrecken ins Zimmer zurück. Der Offizier begann nun zu suchen. Mit einer ganz starken Taschenlampe durchsuchte er, auf dem Dachboden anfangend, jedes Eckchen. Zwei Stunden lang suchte er. Dabei hat er auch die zitternden Mädchen unter den alten Lumpen entdeckt, denn er kam herunter und erzählte den betrunkenen Freunden von seiner Entdeckung. Ich verstand geanu, was er sagte. Nun gingen alle hinauf und stellten sich in kleinen Abständen bis zum Boden hinauf, auf. Die Mädchen hatten gemerkt, was gespielt wurde und stürzten herunter zu uns, Hanna vorweg, die 12 Treppenstufen sprang sie fast auf einmal. Der ganze Stapel Brotbleche, der oben an der Treppe stand, sauste mit Donnergetöse herunter.

Die Russen hielten die Türe zum Wohnzimmer zu, weil sie die Mädchen im Vorzimmer alleine haben wollten. Obwohl Hanna mit der Pistole bedroht wurde, gelang es ihr doch, die Türe zu öffnen und zusammen mit Traute und Minna zu uns zu gelangen. Der Offizier wollte mich fortlocken und befahl, ich solle ihm die Wirtschaft zeigen. Ich sagte, auf Polnisch, „was soll ich dir im Dunkeln die Wirtschaft zeigen, sieh sie Dir doch alleine an.“ Dann wollten sie uns mit Gewalt auseinanderbringen und die Frauen und Mädchen in zwei Zimmer verteilen. Aber wir hatten alle die kleinen Kinder auf den Arm genommen, uns hingesetzt, uns eingehakt und uns so ganz fest aneinandergeklammert. Die Russen wurden nun brutal und begannen, mit den Pistolen von oben herunter auf uns einzuschlagen. Vor mir stand einer und schlug immer mit der Pistole auf meinen Kopf. Mir wurde schon ganz elend, und ich hätte es nicht länger ertragen können. Da rief ich ganz laut: „Kinder betet! Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen!“ und nun konnten sie uns nichts mehr tun. Sie standen mit maßlosem Zorn vor uns und merkten, dass eine Macht da war, gegen die sie nicht konnten und durften. Es ist mir unvergeßlich, wie sie böse vor uns standen und nicht wussten, was sie anstellen sollten. Dann sagte der Offizier sehr ernst: „Morgen früh um 8.00 Uhr sind wir wieder hier, dann nehmen wir Euch alle mit nach Sibirien.“ Sie waren betrunken und hatten geladene Pistolen, und niemand hätte sich darum gekümmert, wenn sie uns erschossen hätten. Sie zielten noch im Weggehen durch die Fenster auf uns, schossen aber nicht. Sie kamen auch nicht wieder. Das war wieder eins der Wunder gnädiger Bewahrung, die wir oft damals erlebten.

Als Traute von Lupushorst zurückkam, fühlte sie sich elend, und bald zeigte es sich, dass sie Typhus hatte. Sie wurde ganz furchtbar krank und hatte wochenlang über 40° Fieber. Wir hatten keinen Arzt und keine Medikamente. Eine Frau des Dorfes, die viel bei uns geholfen hatte, besaß noch eine Ziege, und von deren Milch bekamen wir für Traute. Damit haben wir sie am Leben erhalten. Aber wir glaubten nicht mehr, dass wir sie durchbekommen würden. Traute selbst, lag die ganze Zeit ohne Bewusstsein und redete irre. Ich kam die ganzen Wochen hindurch nicht aus den Kleidern, weil ich immer auf sie aufpassen musste. Denn oft stand sie mitten in der Nacht auf und wollte die Kälber tränken. Dann ging sie mit einer Kerze wie ein Geist durch das Haus und bildete sich ein, sie sei auf ihrem Hof in Lupushorst. Als es ihr etwas besser ging, hatte sie eine Bettpsychose und wollte das Bett nicht verlassen. So elend war sie noch, als wir später ausgewiesen wurden, und es ist unbegreiflich, dass sie in diesem Zustand die Strapazen des langen Weges nach Westdeutschland überstanden hat. Aber nun hatten wir mehr Ruhe vor den Russen und Polen, denn sie hatten große Angst vor Krankheiten und wenn wir sagten, wir hätten Typhus im Haus, verschwanden sie sofort, oder spätestens, wenn sie Traute sahen, die auch wirklich zum Erschrecken aussah.

Nun erzähle ich, wie mein Mann fortkam. Das war in der Zeit, als die Polen hausten und uns noch den allerletzten Rest unserer Habe wegholten. Sie trieben alle Männer des Dorfes zusammen. Es ging furchtbar schnell. Mein Mann konnte sich nur schnell etwas anziehen. Ich hatte solche Angst, dass ich ihn nicht wiedersehen würde und wollte absolut mit ihm, denn ich hatte keinen Mut, allein mit den Kindern auf den Hof zu bleiben. Aber er sagte nur, indem er hinausging, „ich komme ja gleich wieder.“ Dann wurden die Männer nach Schönborn getrieben und von dort aus nach Danzig transportiert. Dort mussten sie Aufräumarbeiten machen und vor allem aus verschütteten Kellern und Bunkern Leichen bergen. Es gab für diese Männer kaum was zu essen. Später erfuhren wir von einem Bekannten, der von dort zurückgekommen ist, dass mein lieber Mann an einer schweren Typhuserkrankung gestorben und in den Dünen an der See vergraben ist.

Im November an einem Abend gegen 23.00 Uhr kamen zwei ganz junge Polen und holten uns zum Nachbarn Möller. Dort führten sie uns in eine völlig dunkle Stube. Mit dem Gesicht mussten wir uns zur Wand stellen. Wir hörten, wie hinter uns die Gewehre entsichert wurden. So standen wir, Traute, Hanna, Karl-Heinz und ich. Wir glaubten schon, unser letztes Stündlein gekommen. Zu Hause blieben mein kranker Kurt und Fritzchen. Ich hatte damals auch Typhus und lag mir Fieber im Bett, aber das nützte mir nichts, ich musste trotzdem mit. Nie vergesse ich, was das für eine kalte, raue Nacht war. Und wie wir dort standen, wollten sie noch Wertsachen von uns haben und redeten immer von einem ledernen Treibriemen und von einer Nähmaschine. Bis um 2.00 Uhr ging diese Verhandlung. Hanna sagte schließlich, „ich kann jetzt nicht mehr, und morgen früh muss ich wieder arbeiten. Vielleicht haben Jostens ja noch eine Nähmaschine.“ Einer der betrunkenen Polen brachte dann Hanna und Karl-Heinz zu Jostens, wobei ich die ganze Zeit schreckliche Angst um Hanna hatte. Aber eine von Jostens Töchtern zeigte dann wirklich auf dem Feld eine Stelle, wo eine Nähmaschine vergraben war, und wir konnten gehen. Am folgenden Tag mussten wir raus.

Das Abtransportieren der deutschen Bewohner machten die Polen nach einem bestimmten Plan: die jungen Leute und alle, die noch Kriechen konnten, mussten sowieso weit fort zum Arbeiten jeden Tag.die Deutschen hatten ja den Weichseldamm gesprengt. Und das mussten wir nu wieder mit der Hand zuloren. Von uns bis zu dieser Stelle waren zwei Stunden zu gehen. Jeden Morgen um 5.00 Uhr musste Hanna losmarschieren zu dieser schweren Arbeit mit ihren Dreizehn Jahren. Um 7.00 Uhr begann die Arbeit und dauerte bis 17.00, sodass Hanna um 19.00 wieder zu Hause sein konnte. Nun wurden die alten und kranken Deutschen am Tage abtransportiert, und so geschah es oft, dass die jungen Leute ihre Familie nicht mehr vorfanden, wenn sie von der Arbeit kamen. Am 16. November 1945 kamen die Polen mit Pferdewagen vorgefahren und wollten uns abholen. Hanna war zur Arbeit. Karl-Heinz schleppte schnell Bettzeug auf die Wagen. Ich wollte Kurt wärmer anziehen, aber die schleiften den armen kranken großen Jungen in den Garten, nachdem sie ihn von mir weggerissen hatten. Es war ein furchtbarer Anblick. Traute, Karl-Heinz und mich trieben sie mit Peitschen auf den Wagen. Dan sollte ich ihnen noch den Haustürschlüssel geben, aber den hatte ich schon längst nicht mehr. In diesen unbeschreiblichen Minuten, als wir unser Anwesen verließen, gab Gott mir das Wort ins Herz, „Herr, wo nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von dannen hinauf“ (2. Mose 33, 15) das war eine Stärkung, und im gleichen Augenblick fühlte ich meinen Kurt ganz nahe bei mir und wusste, dass er erschossen war.

Beim HJ-Heim mussten wir vom Wagen herunter. Ich rief immerzu ganz laut Johannas Namen. Ich wusste, sie müsste nun von der Arbeit zurückkommen und betete zu Gott, dass wir uns noch finden möchten und nicht vielleicht für immer getrennt würden. Und wirklich hörte ich sie aus dem Dunkeln antworten. Sie hatte sich auf dem Heimweg sehr beeilt, denn es sei ihr immer so gewesen, als habe sie Glocken läuten gehört, erzählte sie. Wir hakten uns fest ein und waren tief dankbar, dass wir zusammen waren.

60 Menschen waren zusammengetrieben, und wir marschierten in einem schrecklichen Treck. Die Kranken, darunter auch Traute, wurden auf einen Leiterwagen geladen. Weil ich polnisch konnte, bekam ich die Führung des Trecks, wir waren unterwegs immer wieder betrunkenen Polen ausgeliefert, und auch der Hunger war eine Not. Es war ein jammervoller Weg, und viele Menschen starben unterwegs.

Es wurde immer gesagt, es ginge nach Russland. Wir wussten lange nicht, wohin es ging. Nach einer schrecklichen Nacht in Schöneberg, wo viele Mädchen herhalten mussten, wurden wir auf Leiterwagen verladen und nach Dirschau transportiert. In Dirschau wurden wir in Viehwagons getrieben und rollten dann westwärts. Aber wohin es ging, wussten wir immer noch nicht. Immer wieder wurden wir durchsucht. Die Männer wurden schrecklich geschlagen und ihnen die Stiefel ausgezogen. Oft wurden plötzlich in unserer Nähe Menschen irre und begannen zu toben. Und immer wieder bekamen die Menschen Typhus, und manche nahmen sich das Leben. In Stettin blieben wir liegen, weil die Lokomotive ausgespannt und anderweitig gebraucht wurde. Da lagen wir nun.

Ich bekam die Erlaubnis, um Essen betteln zu gehen. Zu Deutschen zu gehen, hatte keinen Zweck, die hatten ja selber nichts mehr. Ich bekam Erbsen und Kartoffeln. Bei einem Polen in der Waschküche durfte ich kochen und kochte Erbsensuppe, wir wussten nicht, was nun weiter mit uns werden sollte. Es waren auch dort gefangene kranke Soldaaten, und einer kam zu mir und sagte, dass auf dem und dem Bahnsteig eine Auskunft sei. Das war ein wichtiger Hinweis, denn auf dem ganzen Bahnhof war kein Bahnbeamter zu finden. Nur unendlich viele elende Menschen in Schmutz und Krankheit, die alle hofften, irgendwie noch einmal weiterzukommen.

Keine Fensterscheibe des Bahnhofes war heil. Karl-Heinz bekam Fieber in dem kalten Wind, der überall durchpfiff. Der Soldat und ich gingen alsi zu der Auskunftsstelle. Der Soldat wurde sofort abgewiesen, aber ich nahm mir ein Herz und fragte auf Polnisch: „sagen Sie, geht dieser Zug nach Berlin?“ Zunächst wurde ich unverschämt von den Männern behandelt, dann sagten sie schließlich, dass auf dem Bahnhof ein Leerzug bereitstünde nach Berlin. In dem Zug saß ein russischer Major, dem müsste ich Schnaps geben, dann würde er mich vielleicht mitnehmen. Ich suchte im Zug und fand ihn auch. Es war ein endlos langer, leerer Zug, der aber schon seit Tagen dort stand. Ich sprach den Major an und sagte ihm. Dass wir nicht weiterkönnten, dass wir kleine Kinder hätten und alle verhungern müssten, wenn wir nicht mitfahren könnten. „nein“ sagte er, „das geht nicht.“ Ich bat weiter, nd dann kam ein Soldat, ein freundlicher junger Russe, der winkte mir, mit ihm zu kommen. Dann ging er mit mir am Zug entlang, schloss einen Güterwagen auf und sagte, „da geht hinein, dann kommt ihr nach Berlin.“ Ich lief den langen, langen Weg zurück in den Wartesaal, um die anderen zu holen. Zu de anderen Familien unseres Dorfes sagte ich, „kommt mit, ich habe einen Zug!“ aber keiner wollte mit, sondern sie sagten, „ach, Frau Bauer, fahren sie doch nicht mit dem Zug, der geht bestimmt nach Sibirien, und sind sie ganz verloren.“ Ich blieb aber fest und ging, worauf dich noch einige Familien mitkamen. Nun kletterten wir wieder über unendlich viele Gleise und suchten in dem langen Zug unseren Wagon. Viele Flüchtlinge hatten sich schon in dem Zug versteckt, aber alle verhielten sich ganz leise. Schließlich fanden wir einen anderen leeren und geöffneten Wagon, da kam auch schon wieder der freundliche Russe und half uns hinein es war furchtbar schmutzig darinnen aber wir breiteten unsere Betten aus und richteten uns ein. Der Russe leuchtete Hanna ins Gesicht und sagte: „Oh, eine ganz junge“! Hanna wurde ganz ängstlich, und ich sagte, „das ist meine Tochter, die ist noch sehr jung.“ Er beruhigte mich aber und sagte, ich brauche keine Angst zu haben, er würde ihr nichts tun. Als wir drinnen waren, schloss er die Türe und verplombte sie von außen.

Wir verhielten uns ganz still und warteten, in welche Richtung der Zug abfahren würde. Als er dann auch sehr bald abfuhr – wir waren gerade noch rechtzeitig gekommen – es ging westwärts und nicht nach Sibirien. Wir weinten vor Freude, ich sehe noch, wie Karl-Heinz vor Freude im Wagen umhersprang. Wir sahen durch die Fensterluken draußen wunderschön klar und tröstlich die Sterne leuchten.

Von Stettin bis Berlin dauerte die Reise elf Tage. Oft wurde der Zug auf Nebengleise geschoben, und wir hatten wieder viel Angst vor Entdeckung. In Berlin, ich glaube, es war der Bahnhof Lichterfelde, hörten wir, wie einige Ostpreußen ausstiegen. Ich sah, wie eine Frau aus dem Zug kletterte, die eine Großmutter auf dem Rücken trug. Ein Bahnbeamter bestätigte mir, dass wir hier richtig seien und wir mit der S-Bahn weiterfahren könnten. Nun kletterten wir über viele Gleise und wegen der elektrischen Leitungen mussten wir vorsichtig sein. Traute musste wieder, wie auf dem ganzen Weg, geführt werden, und bald konnten sie nicht weiter. Einzelheiten weiß ich nicht mehr, jedenfalls fuhren wir nachher ein Stück mit der S-Bahn. Wie wir hineinkamen ohne Geld, weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber noch, wie die Leute uns anstarrten. Auf dem Weg in das Lager, das man uns angeboten hatte, verliefen wir uns und gerieten in Rieselfelder, in denen wir steckenblieben. Ich hatte den ganzen Weg von Prinzlaff nach Berlin in zwei linken Pantoffeln gemacht, weil bei der Ausweisung keine Zeit blieb, noch etwas Festeres an die Füße zu ziehen. Diese Pantoffeln verlor ich nun auch. Wir wateten weiter, alles war uns einerlei. Wir hatten so oft den Tod vor Augen gehabt, dass wir uns manchmal darüber wunderten, dass wir überhaupt noch am Leben waren. Das Lager kam uns wie ein Paradies vor, denn es gab Essen und Betten. Hanna war jedoch nahe daran, sich das Leben zu nehmen, denn die vielen Wanzen brachten sie zur Verzweiflung. Als die Lagerärztin Traute untersuchte, war sie ganz erschüttert und sagte, so einen ausgemergelten Körper habe sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen, und sie sei durch den Krieg wahrhaftig allerlei gewohnt. Traute sah aber auch entsetzlich aus. Sie hatte die Haare verloren, konnte kaum gehen und sah am ganzen Körper grau aus und war unbeschreiblich mager und zusammengetrocknet. Wir blieben einige Tage und ließen uns in die englische Zone entlassen zu meiner Schwester Emma. Damit wir wieder Boden unter den Füßen bekamen, waren entsetzlich viele Laufereien nötig. Wir mussten ja Geld haben und Papiere. Am 18.12. kamen wir zu Emma, und am 23. 12. fuhren Traute, Karl-Heinz, Fritzchen und ich weiter zu meiner Schwester Selma, die in Salzgitter wohnte, Hanna blieb bei Emma.

Um in Westdeutschland bleiben zu können, mussten wir über das Grenzdurchgangslager Friedland und dort noch einmal registriert werden. Das Lager Friedland war auch ein bewegendes Erlebnis. Ich weiß noch. Wie schwer mir der Weg wurde, den wir zu Fuß gehen mussten. Traute wurde von irgendjemanden gefahren. Im Lager bekamen wir Reisegeld und konnten nach allen Formalitäten am nächsten Tag weiterreisen. Es war ein stockdunkler Zug, in dem wir fuhren. Und es war der Heilige Abend, Ich weiß noch, wie Karl-Heinz unterwegs sagte, „ich möchte nur einen einzigen Pfefferkuchen und einen Apfel zu Weihnachten haben.“ Im Dunkeln kamen wir in Salzgitter an, und im Dunkeln lag auch die Straße, in der meine Schwester wohnte. Ich versuchte, mich an die Hausnummer zu erinnern, da sahen wir in einem Fenster den Lichterbaum, und vor der Türe dieses Hauses sangen Kinder. Ich ging in das Haus, und es war das Richtige. Wie freute sich Selma, als sie uns endlich hatte. Alle ANchbran kamen zusammengelaufen, und jeder brachte uns etwas mit, Pfefferkuchen, Äpfel und alles Mögliche. Nun waren wir zu Hause.

Wir bekamen nun Sonderzuteilungen, z.B. Butter, und der Arzt bemühte sich, uns wieder auf die Beine zu bringen. Denn nun, als wir zur ruhe gekommen waren, stellte sich doch allerlei heraus.

Bei Selma hörte ich, dass Maria sich gemeldet hatte. Sie arbeitete in einer Gastwirtschaft, Bald kam sie, und dann nahm sie Traute mit, weil die die Möglichkeit hatte, sie mit guten Lebensmitteln zu pflegen. Maria sagte einmal, „ach Mutti, wenn wir doch wieder ein Zuhause für uns alle hätten.“

Bis März blieben wir bei Selma. Durch Bekannte, die uns ausfindig gemacht hatten, hörten wir, dass der Bischof Steinberg von der Brüdergemeine bei Alexisdorf in der Grafschaft Bentheim Land erworben hatte und nun Leute suchten, die dort siedeln und eine neue Kolonie der Brüdergemeine bilden wollten. Drei Tage vor unserer Ausweisung in Prinzlaff sah ich im Traum eine Hand, die mir einen blühenden Ort zuwies. Ich sah das ganze Neugnadenfeld mit seinem fröhlichen und bunten Leben, wie wir es nachher erlebten.

Ich sah Maria und auch ihren zukünftigen Mann Andreas, ich sah meine Tochter Frieda, die wir damals tot glaubten, wie sie mich begrüßte und umarmte. Ich sah viele von unseren Verwandten zusammen in den Kleidern, wie wir sie später aus Spenden erhielten. Dieser Traum war so deutlich, dass ich ihn in allen Einzelheiten behielt. Es war mir im Traum, als ob dieses Bild aus dem Wasser der Weichsel aufstieg. Und als wir bei der Ausweisung in unserem Elendstreck über die Weichsel kamen, sah ich das gleiche Bild wieder vor mir. Daran dachte ich, als ich den Aufruf Bischof Steinbergs hörte. Ich schrieb an ihn und erhielt postwendend Antwort und die Aufenthaltsgenehmigung für das „Lager Alexisdorf“. Der Traum machte mir Mut, sofort dorthin abzufahren. Auf dem Weg dorthin besuchte ich Maria und Traute, Traute kam gleich mit mir und mein Bruder August, der inzwischen aus Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war, brachte uns nach Alexisdorf. Wir fanden ödes Land vor, schlechten Boden und ein vollständig leeres Barackenlager, alles weit, weit abgelegen. Und als Zeuge aus der Vergangenheit des Lages fanden wir einen Friedhof, auf dem 6000 Russen ruhen. August sagte, „was willst du hier, Ottilie, wenn du hierbleibst, bist du ganz verrückt geworden.“ Ich blieb! Ich sah, dass elektrisches Licht da war, es gab Wasserleitungen, und die Birken wurden grün. Noch viele, viele kehrten wieder um. Im Lager Alexisdorf anzufangen war auch wohl auch nur möglich für Leute mit Glauben und für Leute, die gänzlich auf dem Nullpunkt angelangt waren.

Wir versuchten uns einzurichten und behalfen uns mit alten Büchsen. Nach und nach kam die Familie zusammen. Hanna kam im Juni. Sie hatte es nicht leicht in Berlin bei Tante Emma. Emma hat sie mit allem Lebensnotwendigen gut versorgt, aber sie hat sich nicht vorstellen können, wie es in Hanna nach all den Erlebten aussah, und sie war auch wohl zu sehr mit sich selber beschäftigt, so dass Hanna sich sehr, sehr verlassen in der großen Stadt vorkam und selig war, wieder bei uns zu sein.

Hilfe kam in Form von Spenden. Die nach und nach heimkehrenden Männer verdienten im Moor, 52 Pfennig in der Stunde, damit konnte man schon etwas anfangen. Der Pfarrer Arnstadt kam und mit ihm das reiche kirchliche Leben. Ganz langsam ging es bergauf. Es wurde dafür gesorgt, dass Renten ausgezahlt wurden. Das Land musste urbar gemacht werden, eine mühselige Arbeit.

Wer heute im Jahr 1964 Neugnadenfeld in seiner Blüte sieht, kann sich nicht vorstellen wie es aussah, als wir anfingen. 1948 kam mein Sohn Herbert, Trautes Mann, aus Gefangenschaft. Die ersten Siedlungen wurden 1949/50 gebaut. Die jungen Leute, auch Hanna, haben sich bei den Bauern Brot verdient. Und Kartoffel und Milch. Hanna hat damals viel geleistet. Es ist erstaunlich, wie sie gearbeitet hat. Dadurch bekamen wir bekamen wir auch ein Stück Land, das wir selber beackern durften. Ich selber ging zu den Bauern und spann, dadurch konnte ich auch allerlei verdienen, die Bauern dort lebten noch unbeschreiblich primitiv und von uns Flüchtlingen lernten sie erst vieles, was Landwirtschaft betrifft. Es ist ja auch eine abgelegene und abgeschiedene Gegend.

Im Jahr 1952 wurde Öl gefunden, damit kam Reichtum, Wohlstand und gute Verdienstmöglichkeiten nach Neugnadenfeld. Wenn ich heute den großen Segen in Neugnadenfeld sehe und täglich an mit selber erlebe, kann ich immer wieder nur sagen, „lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat,“

Es wäre noch so unendlich viel zu erzählen, auch von den Wegen meiner Kinder. Vieles beginne ich aber auch schon zu vergessen. Ich konnte nur einige wichtige Punkte meines Lebens beschreiben. Und wenn ich alles vergessen sollte, so werde ich eines immer wissen, dass Gott mir täglich die Kraft gab, die ich brauchte. Er wird sie mir auch weiter geben und mich in Ewigkeit nicht loslassen!“

Soweit die Aufzeichnungen von Oma Ottilie

Es gibt noch einige Ergänzungen von Gerhard Bauer, einer meiner Onkel, wo Oma bis zu ihrem Tod in Neugnadengfeld wohnte.

„Zu den Aufzeichnungen meiner Mutter Ottilie zur Vervollständigung noch einige Anmerkungen ihres Schaffens für Neugnadenfeld.

Als sie am 10. April 1946 mit Sohn Heini, Traute Müller mit Sohn Friedrich in völlig leeren Barackenlager Alexisdorf ankamen, zogen sie in eine der ausgeplünderten Wohnungen. Es kamen dann laufend neue Familien dazu, darunter auch viele Verwandte. Als Tochter Maria und Egger Kurzhals am 30.6 kamen, wohnten sie zusammen in der Baracke, die Elke eine Wohnung für Onkel August reserviert hatte, der dann aber doch nicht kam, und so zog sie am 22.12.1964 weg. Johanna kam am 25. Mai 1946 aus Berlin und wohnte bei der Mutter. Frieda, Rotkreuzschwester, kam am 11. Mai 1946 aus der Ostzone und wurde als Lagerschwester eingestellt. In der großen Baracke hatte sie ihre Station mit Wohnung. Daneben waren zwei leere Duschräume von ca. 5 auf 5 m. Am 23. Juni 1946 kam Gerhard aus amerikanischer Gefangenschaft und schlief zunächst in einem der leeren Räume. Siegfried kam am 2. Juli und Wolfgang Zimmermann am 8. Juli ebenfalls aus amerikanischer Gefangenschaft, und nun wohnten wir zu dritt neben Friedas Station. Opa Steinhagen meldete sich am 27. Juli aus Polen, und Herbert am 16. August aus Russland. Traute hatte sich eine Wohnung reserviert, das oben wir drei zunächst ein. Am 6. November kamen Onkel Emil und Onkel Albert, wohnten hier im Gemeinschaftsraum und arbeiteten, wie fast alle hier, bei der Kultivierung des Moores und der Heide.

Mit in unsere Wohnung zogen am 25.1.1947 Traute, Fiddy Ali und Dieter Jahnke, mit Tante Frieda aus Polen kamen. Onkel Albert bekam bald eine Wohnung, ebenfalls Siegfried. Mina war aus Polen gekommen. Am 24. März 1947 kommt Opa Steinhagen aus Polen und zieht mit Traute in eine andere Wohnung. Wolfgang Zimmermann zieht am 15. März 1947 zu seinen Verwandten nach Holstein. Onkel Theo kommt am 1. April zunächst alleine, doch am 29. Mai zieht er mit Tante Selma und Edith ins Lager Bathorn. Abwechslung. Neben der Moorarbeit und dem Torfstechen war unsere wichtigste Aufgabe die Beschaffung von Lebensmitteln. Wir lebten nur auf Lebensmittelkarten; das reichte uns aber nicht.

Bei den Bauern Wesseling, Robot Kaalmink und Bienemann verdienten wir uns das Fehlende dazu. Im Sommer 1947 habe ich aus alten, ausgebrochenen Steinen einen Stall gebaut, wo wir Schweine fütterten und Hühner hielten. Alles musste verdient werden. Oma hat viel Wolle bei unseren Bauern gesponnen. Das ging so bis zur Währungsreform am 20. Juni 1948; ab jetzt gab es alles zu kaufen. Jeder bekam 40 DM, neues Geld und das Onkel Emil mit Familie kommt ebenfalls am 29. Mai zusammen mit Onkel Theo aus Salzgitter. Frida zieht am 17. April nach Cuxhaven. Otto hat sich aus Russland gemeldet. Das Lager hat sich gefüllt. Es sind jetzt ca. 1000 Personen hier. Das Lagerleben gefiel uns eigentlich ganz gut; es waren alle gleichgestellt, und es gab viel Veränderung, vieles. Oma konnte jetzt mehr ausspannen und fuhr auch besuchsweise zur Frieda nach Cuxhaven.

Am 1. Februar 1949 zieht Hanna nach Bethel zur Schwesternausbildung. Mia, so nennen sie Maria, geht nach Königsfeld am 28. Februar 1949. Nun zog auch ich in Muttis Wohnung rüber und schlief mit Heini in einem ausgebauten Eingangsflur neben Omas Wohnzimmer. Die Kultivierung ist gut vorangeschritten, die ersten Felder sind bestellt und es wird geerntet. Gebaut werden zehn Großsiedlerstellen mit ca. 20 Hektar Ackerland. Sie werden 1950 bezogen. Für den Bau der ersten 52 neben Erwerb Siedlungen nun das Lager mussten die Siedler als Eigenleistung Fundamente ausschachten. Ziegelsteine kamen auf Booten, die auf dem Kanal ausgeladen wurden und mit Kipploren zu den Baustellen transportiert wurden, oft auch bei Licht und schlechtem Wetter bis in die Nacht hinein. Auch mussten Dachpfannen abgeladen und Lichtmasten eingegraben werden. So wirtschafteten wir und wohnten recht beschwerlich.

Am 20. Juni 1951 zog Mutter mit mir und Heini in unser neues Haus, Kanalstraße 114, ein. Jetzt ging die Schufterei erst richtig los. Wir hatten eine Kuh und Schweine und dazu das Kleinvieh. Das Land musste bestellt und dafür abgearbeitet werden. Nach meiner Heirat mit Irma war sie wieder mal öfter zu Besuch bei ihren Töchtern. Hier in Neugnadenfeld war aber ihr zu Hause, und auf Ihren Wunsch habe ich sie immer wieder hergeholt. Auch wollte sie unbedingt hier sterben.

Der 1. Bauabschnitt war 1955 bis 1958. Es gab ein Barackenräumungsprogramm. Alle Baracken wurden abgerissen. Leute wurden umgesiedelt, etliche wanderten nach Kanada und Amerika aus. Mit unserer Hilfe baute Mutter 1957/58 ein neues Siedlungshaus, wo sie am 14. Juni 1958 einzogen. Dort ging es ihr nicht gut. Heini heiratete am 29. November 1958. Es gab Unstimmigkeiten, und deswegen zog Oma am 8. Oktober 1960 zu meiner Cousine Lydia Wiesau.

Wieder ging sie viel auf Reisen, konnte aber alleine nicht mehr so recht fertig werden. Wir holten sie zu uns, bauten die Bodenräume aus, und ab dem 15. Juli 1966 wohnte sie ganz bei uns. Ihre Reiselust blieb ungebrochen, war aber doch die meiste Zeit hier in Neugnadenfeld. Oma wurde schwächer und sehr vergesslich. Johanna hat sie zwischenzeitlich im Stephansstift in Hannover versorgt.

Am 10 Juli 1972 holte ich sie mit Herbert zu uns. Sie war nie länger ernstlich krank. Irma pflegte sie. Oma starb am 10.Mai 1973 mit fast 82 Jahren und liegt im Neugnadenfeld auf dem Friedhof begraben.“

Soweit Onkel Gerhard mit seinen Aufzeichnungen.

„Während das Licht des neuen Tages eine lange, dumpfe und bange Nacht beendete, und der Gesang der erwachenden Vögel so frühlingshaft und vielstimmig anschwoll, dass wir betroffen waren von dieser Äußerung des trotzdem weitergehenden Lebens, durfte unsere Mutti ganz friedlich, am 10. Mai 1973 um 5.10 Uhr, heimgehen.

Sie hatte ihre Wohnung bei ihrem Sohn, Gerhard. Dort legte sie sich am Tag zuvor zum Mittagsschlaf, aus dem sie in diesem Leben nicht mehr aufwachen sollte. Es war immer ihr Wunsch, in Neugnadenfeld sterben zu dürfen und sie nun auch bereit heimzugehen. Ihr Tod war friedlich und ohne Qual.

Das Sterben jedoch, das dem Tod voraus ging, ist ihr schwer geworden, das Loslassen von Pflichten und Verantwortungen, die Erkenntnis, dass ihre Kinder und Enkel und auch Situationen hat sie immer etwas getan, etwas angepackt. Sie blieb nie stehen und sie wusste auch immer einen Weg zu finden, und wenn sie nur mit bangende, und zagenden Herzen einen Schritt ins Dunkle tun konnte, sie klammerte sich an Gottes Hand und ging diesen Schritt.

Sie war eine großartige Schwiegermutter. Mit Männern konnte sie überhaupt immer besser umgehen, als mit Frauen. Gespräche über Mode- und Kleiderfragen, über andere Menschen und ihr Schwächen waren ihr geradezu zuwider. Ihr ganzes Leben ist ein Zeugnis für Gottes große Kraft und Liebe. Ich kann nur in Ehrfurcht auf dieses Leben sehen und ich bin dankbar dafür, dass ich für eine kurze Strecke in dieses Leben hineingehören durfte.

Ihre guten und Gedanken und Gebete fehlen allen, die ihr nahestanden. Es wird immer ohne sie und ihre Gesinnung recht gut ihr Leben meistern konnten, die Einsicht, dass ihr Werk getan war und sie nun ganz zurücktreten musste. Das alles hat sie schwere innere Kämpfe gekostet. Auch ihre Gebete blieben nicht davon frei. Wie oft hörten wir ihre Seufzen, „ach ja, Herr, wie du willst, aber..“

In den letzten Wochen ihres Lebens war sie ruhig und voller Frieden, dankbar für jede kleine Freude und ausgeglichen. Sie wusste sich gehalten von starken Händen.

Nach diesem ganz und gar außergewöhnlichen Leben konnte sich der Feierabend gar nicht ohne Krisen einstellen. Das hatte auch gar nichts zu ihrer energischen und zupackenden Art gepasst. Sie war eine Frau mit einer starken Ausstrahlung, gerade, klar und bei aller Energie gütig und liebevoll. Äußerlich war sie schlicht und fast zu bescheiden. Unbeirrt ging sie ihren Weg. Niemals resignierte sie. In ausweglos scheinenden Schmerzen, das es ihre guten Hände und Augen nicht mehr gibt. Aber alles, was wir von ihrem Leben wissen, ist ein unvergesslicher Schatz.

Ihre Beerdigung war ein Zeugnis vom Sieg Christi über Tod und Schmerz. Der Gottesdienst in der vollen Neugnadenfelder Kirche begann mit den Liedstrophen,

Frühmorgens, da die Sonn aufgeht,

mein Heiland Christus aufersteht.

Vertrieben ist der Sünden Nacht,

Licht, Heil und Leben wieder bracht.

Halleluja

Lebt Christus, was bin ich betrübt?

Ich weiß, dass er mich herzlich liebt.

Wenn mir gleich alle Welt stürb ab,

g’nug, daß ich Christum bei mir hab.

Halleluja

Mein Herz darf nicht entsetzten sich,

Gott und die Engel lieben mich,

die Freude, die mir ist bereit,

vertreibet Furcht und Traurigkeit.

Halleluja

Für diesen Trost, o großer Held,

Herr Jesu, dankt dir alle Welt,

dort wollen wir durch größern Fleiß

erheben deinen Ruhm und Preis.

Halleluja

Die Predigt stand unter dem Psalmwort das ihr so viel Kraft gegeben hat,

Psalm 94,18,19 +22

18Wann immer ich sagte: „Jetzt falle ich hin!“, / da stützte mich deine Gnade, Jahwe.

19War mir das Herz von Sorgen schwer, / dann liebkoste dein Trost meine Seele.

22Da wurde Jahwe mir zur Burg, / mein Gott, zum Fels meiner Zuflucht.

Die Gemeinde antwortete mit dem Osterlied, „auf, auf mein Herz mit Freuden.“

Stophen 1, 6-8

Und der Chor sang das Lied, welches das letzte Gebet ihrer Mutter war, „freu dich sehr, oh meine Seele.“

Zur Kaffeetafel versammelten sich 120 Gäste, die z.T. von sehr weit hergekommen waren, in Dank, Verehrung und Liebe vor dieser einfachen, tapferen und großen Frau.“

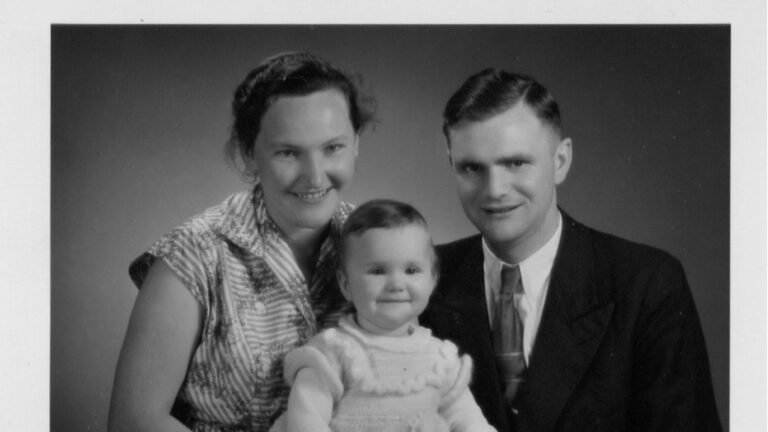

Meine Eltern, Eure Großi und Opa, heirateten am 21. August 1954 in Neugnadenfeld. In der, aus Holz neuerrichteten Kirche. Papa hatte in den Jahren davor, 4 Jahre in Marburg, im theologischen Seminar Tabor die Theologieausbildung absolviert. Er hatte vor, mit der Herrnhuter Brüdergemeinde nach Tansania, damals Tanganika, als Missionar rauszugehen. Sie mussten sich noch darauf vorbereiten.

Aber zuerst kam ich auf die Welt, am 30. April 1955, in Neugnadenfeld. Das ist bis heute ein Heimatgefühl, da wo ich geboren bin, zwischen Feldern und Birkenalleen. Damals gab es nur Baracken, die Überreste des Strafgefangenenlagers. Nach und nach kamen dann die schmucken roten Backsteinhäuschen, jedes hatte die gleiche Bauweise. Dahinter hatten die Menschen Land zu bewirtschaften. Sie waren froh, nach dem Krieg wieder Boden unter den Füßen zu haben und sich eine neue Heimat aufbauen zu können.

Es waren einige Tanten und Onkel in Neugnadenfeld angekommen. So waren sie wieder eine große Familie. Auch meine Großeltern waren da. Das Dorf wuchs und blühte auf. Die Kirche wurde auch aus roten Backsteinen neu gebaut.

Am 21. August wurde ich getauft, von meinem Papa. Das ist für mich ein ganz tiefes Gefühl der Liebe und Zuwendung. Meine Eltern brachten mich zu Jesus und versprachen, mich in diesem Sinn zu erziehen. Ich glaube, es ist ihnen gelungen. Ich erfuhr viel Liebe und Annahme von meinen Eltern. Sie hatten immer ein offenes Ohr für mich. Dafür bin ich ihnen noch heute von ganzem Herzen dankbar. Als ich dann kurz vor meiner Konfirmation mein Leben Jesus übergab, konnte ich aus vollem Herzen diese Taufe bestätigen. Mein Spruch zur Konfirmation lautet, „Gnade und Treue werden dich nicht lassen.“ Spr. 3,4

Nun war ich ein halbes Jahr auf der Welt, als Papa und Mama nach England mussten, um Englisch zu lernen. Ich blieb bei meiner Tante Traute und Onkel Hans, dem Bruder meines Papas. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Später, als wir öfter zu Besuch bei ihnen waren, habe ich sie sehr gerne gehabt. Onkel Hans, neun Jahre älter, hatte immer viel Witz, wie mein Papa. Auch Onkel Richard, Papas Bruder, sechs Jahre älter, hatte einen besonderen Witz und Humor. Jedenfalls verbrachte ich die Zeit bei ihnen und wurde für ein halbes Jahr ihr Baby, was sie sicher sehr genossen. Leider haben sie nie Kinder bekommen. Sie wären tolle Eltern gewesen.

Das zweite Mal, als die Eltern nach London fuhren, nahmen sie mich mit. Es war Mama zu schwer, mich nicht bei sich zu haben. So durfte ich das erste Mal ins englische Königreich, wo Königin Elisabeth regierte, aber nur mit Zepter und Krone! Die Eltern erzählten von dem Kinderwagen, in dem ich durch die Straßen Londons kutschiert wurde. Es war ein niedriger Wagen, und alle Leute drehten sich nach diesem Kinderwagen um. Angeblich waren die englischen Wägen höher gelegen…

Als nun die Ausreise nach Tansania, damals noch Tanganika, kam, wurde ich ziemlich krank. Ich bekam hohes Fieber und Husten. Diese Geschichte ist bei Opa Andreas in seinen Erinnerungen aufgeschrieben. Was mich da berührt hat, war die Aussage eines Vorgesetzten von Papa, dass er den Eindruck hatte, der Teufel wolle die Ausreise verhindern. Aber kurze Zeit später, als wir dann unterwegs waren, wurde ich wieder gesund.

Meine erste wache Erinnerung war in Isoko, einem afrikanischen Dorf in den Bungalibergen. Wir wohnten in einem riesigen Haus, einem ehemaligen deutschen Krankenhaus, das auch schon Alterserscheinungen hatte. Wir bewohnten nur das untere Stockwerk. Außen herum verlief eine Veranda, wie man sagte, eine Terrasse, wo wir uns im Schatten aufhalten konnten. Da stellte Mama einen Laufstall auf, in dem Martin, der damals schon etwa zwei Jahre alt war, keinen Blödsinn anstellen konnte. Jedenfalls, eines Tages brannte der Kühlschrank, der mit Petroleum betrieben wurde. Ich war dort im Raum, war es die Küche oder ein anderer Raum, ich weiß es nicht, aber Papa schob mich aus dem Raum und sagte in aufgeregter Stimme, ich solle schnell raus und zu Mama gehen. Aber ich fühlte mich schuldig, als ob ich daran Anteil hatte am Brand. Ja, das ist meine erste Erinnerung… Später erklärte Papa, das kam öfter vor, er wollte mich nur aus der Gefahrenzone raushaben.

In Isoko ist auch Helmut geboren, ach, da war ja vorher noch Leonhard, der am 18. Juli 1958 geboren wurde. Er war ein ruhiges und besonnenes Kind. Alle mochten ihn. Leider ist er mit 10 Jahren an Leukämie gestorben. Das war für die Eltern und uns ein schwerer Schlag und ein großer schmerzlicher Verlust. Damals, wir waren schon zurück in Deutschland, gab es noch keine adäquate Behandlung für Leukämie. Aber Leonhard wusste, dass er zu Jesus in den Himmel ging.

Helmut kam am 26. Mai 1960 zur Welt. Dorle Waldner war Mamas Hebamme, und sie holte Helmut in Isoko auf die Welt. Ich durfte beim ersten Baden dabei sein. So ein kleines rotes verschrumpeltes Geschöpf. Ich konnte mich nicht satt sehen. Aber alles weitere ging mich dann nichts mehr an.

Ich tollte mit meinen afrikanischen Freundinnen durch die Gegend und sprach bald nur noch Swahili, auch mit den Eltern. Und wenn wir Besuch von weißen Freunden bekamen, rannten die Kinder vor Schreck davon und ich auch. Warum, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Wir hatten eine fröhliche und glückliche Zeit miteinander, auch wenn Papa manchmal wochenlang weg war auf seinen Safaris. Mama hatte Kindermädchen angestellt, die froh waren, Arbeit zu haben. Edda, damals ein junges Mädchen, habe ich später wieder getroffen, als ich 1981 in Tansania war. Das war eine große Wiedersehensfreude!

Als Helmut ein halbes Jahr alt war, flogen wir in den Heimaturlaub nach Deutschland. Papa hatte sich ein Rückenleiden, das vom Krieg noch herrührte, zugezogen. Er musste sich auskurieren. Wir wohnten in Neckarhausen bei Nürtingen, in dem Haus, wo Dorle Waldner zu Hause war, und hatten eine schöne geräumige Wohnung. Dort kam ich dann in den Kindergarten und musste wieder Deutsch lernen. Ich erinnere mich noch an die Kindergartenzeit in Neckarhausen. Ich hatte damals eine liebe Freundin, mit der ich gerne spielte, natürlich mit Puppen. Die durften wir einmal auch mit dem Puppenwagen mit in den Kindergarten nehmen. Überhaupt war es eine schöne Zeit in Neckarhausen. Wir spielten viel draußen und wir besuchten alle unsere Verwandten, naja, fast alle.

Am meisten genossen es unsere Großeltern, Oma Martha und Opa Adolf, uns zu sehen. Wir besuchten sie oft in Herschbach im Westerwald. Leider verstanden sich die Großeltern nicht so gut und hatten oft Streit. Oma Martha war eine strenge und resolute Frau. Sie hatte meistens das Kommando. Aber sie war auch herzensgut zu uns Kindern.

So trat Swahili in den Hintergrund, und als wir 1961 wieder nach Tansania ausreisten, musste ich es recht und schlecht in der Schule mühsam wieder erlernen. Swahili war ein Fach in der Schule, da es ja die Landessprache von Tansania ist. Im Internat wurde nur Englisch gesprochen. Das wurde meine zweite Muttersprache, und ich lernte es schnell. Es blieb einem ja nichts anderes übrig. Später hatte ich wieder Probleme, Deutsch zu sprechen.